De l’Assemblée nationale aux urgences d’un hôpital psychiatrique, cette création est une exploration saisissante de la folie humaine face à la tourmente du monde d’aujourd’hui.

**

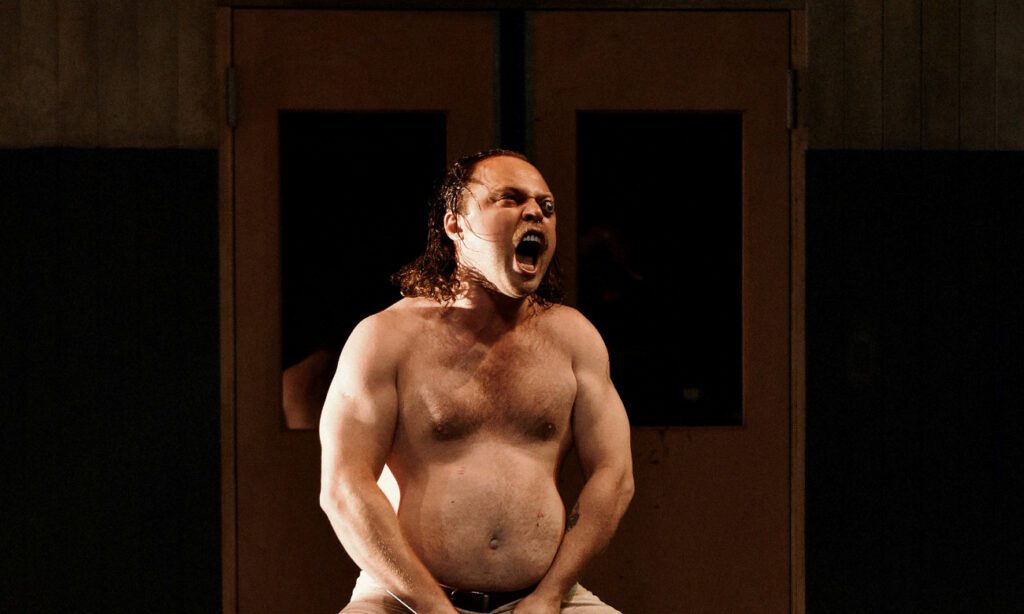

Un homme politique déblatère un discours à tendance néo-fasciste, d’autres hommes et femmes politiques dans la salle se jete sur lui et l’attache à une chaise avec l’étendard de la France qui était accroché à la tribune – en toile de fond, un immense rideau rouge. L’homme atttaché continue de proférer des insanités (déclencheur : toutes les causes de justice sociale y passent) pendant qu’une personne en sarrau l’écoute, carnet à la main. Après de longues minutes à encaisser passivement ce discours haineux qui n’en finit plus, elle sort un revolver et lui tire une balle dans la tête (en écho du son du pistolet, j’entends résonner »La beauté de tuer des fascistes » – Tiago Rodrigues). Puis un homme en couche, recouvert d’une substance visqueuse, surgit de derrière le grand rideau rouge, s’empare du flingue, tue la psychiatre, arrache le rideau qui s’effondre au sol en dévoilant en arrière-scène la facade d’une urgence d’hopital. Des hommes en sarrau surgissent à leur tour et tentent de maîtriser l’homme en crise, en proie à un délire (apparemment schizophrénique, on y reviendra pour les caricatures capacitistes qui parsèment le spectacle) alors qu’il monte dans les gradins et se frottent contre les spectateurices (là aussi, pour le consentement, on y reviendra).

Ainsi commence le nouveau spectacle des Chiens de Navarre (datant de 2022), en passage à Montréal pour la quatrième fois depuis 2014. Après les succès de »Quand je pense qu’on va vieillir ensemble », »Une raclette » et »Les armoires normandes », est-ce que ce nouvel opus tient la route ?

Oui et non.

Jean-Christophe Meurisse et le collectif ont, depuis leur début en 2005, développés une dramaturgie nourrie par une écriture de plateau, un travail d’improvisation rigoureux et une approche de la satire et du bouffon pour développer des spectacles à tableaux, en plongeant dans des enjeux actuels de la société. Dans »Quand je pense qu’on va vieillir ensemble », les artistes abordaient principalement les coachs de vie, le sentiment d’incapacité par des citoyen·nes de vouloir reprendre leur vie en main, et de tous les systèmes de manipulation qui orientaient ces parcours. Dans »Une raclette », c’était les dîners de la classe bourgeoise, avec tous leurs tords et travers, qui y passaient.

Dans »La vie est une fête », on plonge dans les thèmes de la folie, de la perte de sens, de la violence étatique responsable de l’annihilation prochaine de la société. Bien que ces thématiques soient actuelles (étant constamment bombardés de ces sujets à longueur de journée), on se demande déjà ce qu’on viendra y chercher comme public que l’on ne sait pas déjà. Bien que le théâtre ne soit pas, à mon sens, un lieu pour s’éduquer au même titre que de suivre des cours de pensée critique, il reste important de pouvoir obtenir des pistes de réflexion que nous pourrons suivre, et qui nous amèneront à poser un regard nouveau sur les enjeux abordés. Or, puisque nous sommes en grande majorité parfaitement au courant de la présence décomplexée des idéologies d’extrême-droite depuis les dernières années, du système de santé en état de ruines et de la névrose globale des populations, on se demande réellement ce qu’on cherche à nous dire. Il est difficile de sentir des questions être soulevées pendant la soirée. On assiste plutôt à un enchaînement de tableaux satiriques (qui est le coeur de la dramaturgie du collectif) qui fonctionnent sous la même formule, plus ou moins : une situation réaliste sur lequel nous avons un potentiel référent (une femme qui se retrouve aux urgences pour tentative de suicide), suivi d’un dialogue ou d’une scène qui glisse de plus en plus vers l’absurde (la raison de la tentative est issue d’un deuil vécu par la femme après avoir appris que son chansonnier idole était mort) pour se terminer avec une finale soit touchante, soit grotesque.

Malheureusement, cette approche nous empêche de plonger dans le processus d’identification des personnages qui nous sont proposés, même si l’objectif du spectacle n’est clairement pas d’être un drame réaliste. Le côté grotesque est si présent tout au long de la pièce que les tableaux finissent par se ressembler, les gags deviennent plus prévisibles et les mêmes notes poussées semblent créer un chaos duquel on reste un peu à distance. Plus de variétés dans les propos, dans la construction de chaque scène et plus de subtilité dans l’écriture nous aurait permis d’être saturé moins rapidement (malgré que l’on sente le talent de Meurisse dans l’écriture de dialogues drôles et pinçants). Heureusement, le calibre des interprètes et leur présence radieuse sur scène nous permet de rester intéressé jusqu’à la fin.

Je fais un entracte de la recension pour celleux qui veulent (quitter ou) se dégourdir les jambes et qui veulent peut-être éviter les deux parenthèses qui s’en viennent – mais que je trouve nécessaires de développer.

Parenthèse : On note en passant le volume excessivement fort de la musique dans la grande salle de l’Usine C qui, joint aux hurlements fréquents des interprètes qui ont toustes des micro-casques, rend le tout inutilement cacophonique. Un minimum de test de son avec un public un peu sensible aurait permis de réduire le son sans faire perdre le spectacle en qualité. C’est un problème qui est de plus en plus récurrent dans les salles de spectacle de théâtre et danse : le volume de la musique est très fort et, puisque ça ne fait pas partie de la dramaturgie du projet, n’apporte rien à la proposition. C’est simplement désagréable et il serait bon que les personnes responsables prennent action là-dessus (si vous voulez que vos spectacles soient accessibles, c’est un élément à prendre en note et qui n’enlève rien à la qualité de la proposition sur scène).

Autre parenthèse : le consentement du public. Dans les années 80-90-2000 il était de bonne guerre qu’en art contemporain tout était permis, et les démarches irrévérencieuses étaient souvent les plus saluées (même si elles étaient portées majoritairement par des mégalomanes problématiques qui étaient perçus comme des génies). Ainsi, si des interprètes prenaient le public en otage, il fallait simplement vivre avec et attendre que le moment malaisant passe (que ce soit de la participation forcée sur scène ou encore des interprètes à poil qui se frottent contre des gens dans le public – parce que l’art contemporain se doit d’être provocateur et avant-gardiste, non ? Vivez avec.). Depuis les dix dernières années, beaucoup de travail a été fait pour déconstruire cette idée que le public était à la merci des artistes. Metoo est passé par là et a permis une reconfiguration heureuse de l’entente public-artiste dans des événements d’arts vivants (en créant malheureusement une catégorie de gens qui pensent que tout cela appartient au wokisme, idéologie inventée au nom aussi grotesque que les gens qui l’utilisent). Cela est dit car, à plusieurs reprises pendant le spectacle, des intrusions sont faites dans le public, sans que cela ne soit annoncé de quelconque manière avant ou pendant la pièce. Les intrusions vont d’un comédien recouvert d’un liquide visqueux qui monte par les sièges du public (en laissant sa trace derrière sur les effets personnels des gens) à un autre moment où le même comédien en couche ayant un trouble schizoïde lance de l’urine sur les spectateurices à travers une fausse bite en latex. On est bien sûr en plein dans le bouffon, qui ne respecte aucune convention ni règle et cherche même à les fracasser par le rire (gras ou malaisé). Mais il y a probablement des manières moins agressantes et plus accessibles de le faire, moins datées, surtout quand on sent que cela n’apporte rien à la proposition, et que ce genre de gag a déjà été vu plus souvent qu’autrement. Percer le quatrième mur, certes, mais pour quelle raison ? Ces moments d’intrusion ne nous font pas sentir plus inclus·es dans cet univers puisqu’on nous les impose. Le gag reste en surface et nous fait sentir, au mieux, chanceux·euses de ne pas avoir été la cible de ces moments.

Fin des parenthèses.

Dans le passé, Meurisse et le collectif semblaient laisser plus de place à l’improvisation dans les représentations. De plus, la sobriété scénique des propositions permettait d’avoir quelque chose de plus raffiné dans l’approche et dans le propos. Cette fois-ci, on commence dans la farce grotesque et on n’en sort plus. Le spectacle semble plus construit et plus figé que les derniers, ce qui lui fait gagner en structure et en solidité dans l’écriture, mais perdre en spontanéité. On n’a moins accès à la virtuosité des interprètes, et des scènes comme celles de »Quand je pense qu’on va vieillir ensemble » (la scène d’entrevue ou encore RandoMag) nous manquent. Avec des interprètes de si haut calibre (qui sont d’ailleurs capables de composer des personnages à la fois grotesques et crédibles), on aimerait sentir que la proposition les mets plus en danger.

Un autre élément sur lequel il est important de se questionner est celui de la représentation de personnes qui se retrouvent dans des centres ou hopitaux psychiatriques. Malgré que le spectacle ne cherche encore une fois pas du tout à être réaliste mais plutôt à être un commentaire satirique sur l’absurdité de la réalité dans laquelle nous tentons de naviguer, on ne peut que se questionner sur le choix de présenter sur scène des caricatures de troubles psychiques réels. Ce n’est un secret pour personne, la santé mentale globale de la société se dégrade de plus en plus vite – conséquence d’un capitalisme ultra-néolibérale. Des personnes qui se retrouvent à développer des troubles de santé mentale sont de plus en plus nombreuses. Même les personnes de classes sociales privilégiées commencent à en être atteint fréquemment. C’est ce que semble vouloir dire le spectacle, sauf que la manière d’aborder le sujet est quelque peu grossière. Sans forcément s’intéresser à trouver les causes d’une telle folie de plus en plus présente, on présente des caricatures de personnes qui existent réellement, et qu’on ne voit jamais être représentées à leur juste valeur, avec leur sensibilité exacerbée, sans moquerie quelconque. Même si le rôle de la satire est de taper sur tout et de montrer la société sous son mauvais jour, on ne peut pas représenter tout le monde de manière égalitaire. Si on fait cela, on tape ainsi de manière équivalente sur tout le monde : les plus privilégié·es et celleux qui en prennent plein la tête, alors que la satire devrait d’abord se défouler sur celleux qui sont responsables des oppressions. Le spectacle ne rit pas directement des personnes ayant des troubles mentaux mais, en mettant tout le monde dans le même panier et en en faisant des caricatures, on finit par invisibiliser la souffrance de ces personnes qui ne sont jamais représentées de manière favorables et empathiques. J’en reviens donc à ma question de départ : si le théâtre ne nous offre pas de pistes de réflexion parce que l’on se perd dans la satire grotesque et bruyante, où allons-nous ?

Probablement vers une forme de nihilisme ou d’annihilation de quelconques discours sensés. Le spectacle, en ce sens, nous le fait bien comprendre dans les situations développées, mais c’est malheureusement en deça de ce que sont capables Meurisse et les Chiens de Navarre.

Datant de 2022, et donc de la »fin » de la pandémie, le spectacle a peut-être déjà mal vieilli dans son désir défouloir de critiquer la société actuelle, car la réalité semble l’avoir rattrapé, voir dépassé, au vue des événements sociopolitiques de la dernière année. Le délai que prennent certaines institutions à faire venir des oeuvres de l’international créé parfois un décalage qui nuit un peu aux propositions scéniques, surtout quand on sait que certains choix de spectacles sont fait en tenant compte de la capacité de ces artistes à remplir les salles. Peut-être, alors, que la plus récente création de Meurisse et du collectif, »I will survive » (qui aborde le sujet des violences à caractère sexuel), aurait été plus à propos et plus actuelle – et qui, elle, semble nous donner plus de pistes de réflexion avec lesquelles repartir.

À voir jusqu’au 20 septembre 2025 à l’Usine C.